Alguns equívocos cinematográficos podem passar despercebidos, mesmo que ocorram no roteiro (e mais ainda em hipótese exclusivamente técnica). Entretanto, algumas questões constituem pontos nevrálgicos de um filme, são aspectos para os quais o cineasta precisa atentar, sob pena de prejudicar a obra por completo. Nesse ínterim, a premissa se mostra absolutamente fundamental para qualquer obra artística. Trata-se do ponto de partida, a base na qual ela se assenta, a linha-mestra e o limite a partir dos quais seus contornos são traçados de forma coerente. A premissa de "Victor Frankenstein" é equivocada, prejudicando um filme que talvez pudesse ser razoável.

Isso porque não se trata de uma adaptação fiel de obra de Mary Shelley, mas de uma nova história que utiliza alguns elementos básicos do clássico literário. O roteiro pesca alguns aspectos do livro e cria outros que, de tão relevantes, se distanciam demasiadamente do original. São mantidos Frankstein, criador e criatura, mas é praticamente apenas isso que permanece intacto. Ou seja, a expectativa de assistir a uma adaptação minimamente fiel é frustrada, aparecendo um produto novo quase que na íntegra. Melhor seria admitir a si mesmo como obra nova, ao invés de, aproveitando a fama do livro, assumir-se como adaptação. É evidente que qualquer adaptação livro-filme admite criatividade artística ao redator (no caso, roteirista), isso já é rotineiro. O problema se dá quando a liberdade, que é um direito inegável, extrapola os limites do razoável a ponto de ultrapassar as premissas do original, partindo então de uma premissa própria equivocada. Vale dizer, se fossem dados novos nomes (em especial no título), confessando ser Mary Shelley mera inspiração teórica (quiçá longínqua), haveria maior honestidade artística na produção, gerando expectativa diversa da concretamente causada. Essa afirmação não é exagerada, pois há sim uma desonestidade artística nessa propaganda enganosa. Analogamente, o mesmo se deu com "O hobbit", obra do grandioso Tolkien, que foi tão deturpada que a versão cinematográfica é desprezivelmente aquém do original. Não custa reiterar que a adaptação não precisa ser 100% fiel, mas faltou parcimônia a "Victor Frankenstein".

A premissa básica se refere a essa desonestidade artística, pois o filme não é uma adaptação do livro, mas uma obra nova nele inspirada. A segunda premissa, também equivocada, refere-se ao fato que, ao contrário do que pode parecer pelo título, o protagonista não é Victor, mas Igor, seu assistente, personagem inexistente no livro. É bem verdade que Victor gira as engrenagens que permitem a narrativa avançar, sem ele, não haveria narrativa. Contudo, Igor é ainda mais fundamental, por diversas razões. Igor tem mais subtramas relevantes, como seu pretérito no circo, sua condição física e intelectual e um romance anunciado desde o começo. Já Victor tem duas únicas subtramas, minúsculas: o relacionamento com seu pai, que se reduz a uma única cena, e a perseguição que sofre pelo policial que o investiga, que aparece mais, mas que se mostra irrelevante. Igor é muito mais aprofundado que Victor, a ponto de o espectador poder afirmar que conhece o primeiro muito melhor. Outrossim, é apenas Igor que evolui com a narrativa: não apenas no aspecto físico, mas principalmente do ponto de vista psicológico, o assistente cresce como pessoa, enquanto que Victor é estagnado e voltado exclusivamente ao seu objetivo de vida.

O objetivo da vida de Victor, como se sabe, é a superação da morte através da criação artificial de um novo ser. Isto é, o dr. Frankenstein quer deixar de ser criatura para ser criador. É óbvio que essa ideia permite diversas conclusões, de cunho ideológico, moral e religioso, mas o roteiro fica centrado no olhar religioso sobre o tema, em especial no maniqueísmo artificial entre o cientista e o policial investigador. Na verdade, além de artificial, o debate religioso é muito artificial, logo, o que poderia ser um trunfo, acaba se tornando um enorme defeito. A artificialidade reside no fato que os dois têm entendimentos tão radicais que se mostram inverossímeis, são dois extremistas irracionais. O policial é risível de tão fanático religioso, aliás, isso chega a permitir que Victor o satirize, de modo a escancarar que a personagem em si não pode ser levada a sério. Mas Victor não fica muito atrás, pois, obstinado no intento de criar um novo ser vivo, parece habitar uma realidade à parte. É justamente por isso que o assistente é mais interessante: até mesmo por gratidão, Igor ajuda Victor na criação, mas seus interesses não ficam ali reduzidos, ao revés, procura relacionar-se afetivamente e sabe que, depois de ter sido "curado" por aquele - deixa de ser corcunda -, poderia seguir uma carreira como médico, por exemplo.

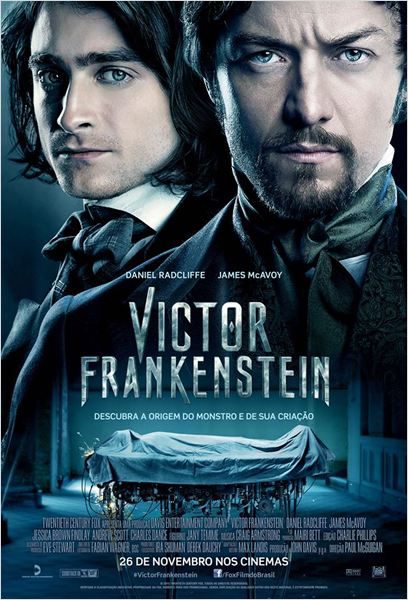

Também a atuação colabora para o destaque de Igor em detrimento de Victor. Este é interpretado por James McAvoy, que é tolhido em razão da limitação da personagem; aquele, por Daniel Radcliffe, que, no esforço de se desvencilhar de Harry Potter, abraça projetos diversificados e, desta vez, está ótimo e convence, em especial quando corcunda. Inclusive a competente maquiagem (ao contrário do CGI fraco) privilegia Radcliffe, que é o único que carece desse recurso. O resto do elenco não merece destaque algum.

Da mesma forma, não merecem destaque a direção e o design de produção, que não ousaram a fazer o básico, com ambientes e cenários majoritariamente escuros, figurino de época sombrio e filmagem regular com poucas angulações. Surpreende o final, em que a narrativa deixa de ser responsabilidade de Igor para recair em Victor.

"Victor Frankenstein" cairá no esquecimento em breve, pois não apresenta nenhum elemento memorável. É apenas mais um filme sem originalidade, sem inovação, sem brilhantismo e com alguns defeitos. Apenas mais um número na cinebiografia dos envolvidos.